在这篇文章中,我们透过乌托邦的文学、艺术与哲学形式来思考焦虑与希望。我们也将看到乌托邦(utopie)的对立面——反乌托邦(dystopie),它们质疑所有愿景中最令人感到焦虑的地方,像是一个分析与批评时代的重要工具。因此文学、电影与建筑吸引了乌托邦与反乌托邦的两派对我们的社会提出各种质疑。我们也将看到数字技术透过模拟制作,已经成为追求这种批判性思考的重要领域。

一对冤家的故事

最初,乌托邦是一种文学形式。是1516年英国作家汤玛斯・摩尔(Thomas More)为他的着作《乌托邦》(Utopia)所创的新词,以定义一种 “任何地方都找不到的” 理想社会形式。受到柏拉图《理想国》的启发,这本书首先应该被理解为一种人文主义的批评,是对16世纪欧洲社会,特别是腐蚀英国的不公正现象的反向描述。在第二版中,汤玛斯・摩尔在最初的标题中增加了英文同义词「Eutopia」,具体说明了一个“好地方”的概念。这个双重含义揭示了乌托邦的本质:它是一种文学而非政治,它是一种想像出来的创作,是人类社会无法实现的理想。矛盾的是,由于它企图用一种社会形式回应人类所有的愿望和矛盾,所以它也带有意识形态性质的思想根源。

反乌托邦的思想,在语源学上指“消极的地方”,19世纪后期出现,发源地同样是英国。反乌托邦是乌托邦在社会深处的成果,并成为观察乌托邦功能失调与事实检验的托辞。反乌托邦揭示了缺陷、暗示、潜在的社会与政治风险。在文学作品中,反乌托邦从个人角度出发,展现从哲学思考的乌托邦成为领导体系后的荒谬。反乌托邦的文学比比皆是,其中一些是能够体现时代的重要作品:《美丽新世界》(赫胥黎,1932)、《1984》(乔治・欧威尔,1948)、《人猿星球》(彼埃尔・布勒,1932)、《侍女的故事》(玛格丽特・阿特伍德,1985)、《臣服》(米歇尔・韦勒贝克,1932)。最后,这种衍生性文学表现得比它的源头乌托邦更多产、更丰硕。

在60年代,青年和知识界被革命和理想的渴望所驱使,任何形式的建设性批评都被贴上 “反动” 的标签贬低。这包含一些知识分子,像法国作家居伊・德波(Guy Debord)或意大利导演帕索里尼,即使这场新的革命是社会合理和进步的争论,但它同样符合市场消费建构的布尔乔亚社会(中产阶级)与景观社会*1新形势的出现。完全的、绝对的、令人眼花撩乱的自由是否会导致消费上瘾、国际品牌的胜利与社交网路的短暂荣耀?乌托邦是否悲剧性的自带反乌托邦?这里不是在质疑自由这个基本、普世的价值,而是相反的,试图理解一种意识型态何时取代理想,尺度在合理乌托邦与其无形的实现间移动。这个问题很复杂,因为意识形态的本质是传播要共享的精神,它构成一种解释世界的无形方式。因此建构能够使其可见并迫使其揭示最隐蔽后果的机制至关重要。反乌托邦有时被指责为反动的,但它仍是剖析意识形态更深层含义的相关工具。它对未来提出质疑,它揭示的不仅仅是一个政治项目,让开明的个人自由地做出自己的选择与理想。

译注*1 源自居伊・德波提出的景观社会。

电影,反乌托邦的特有媒介

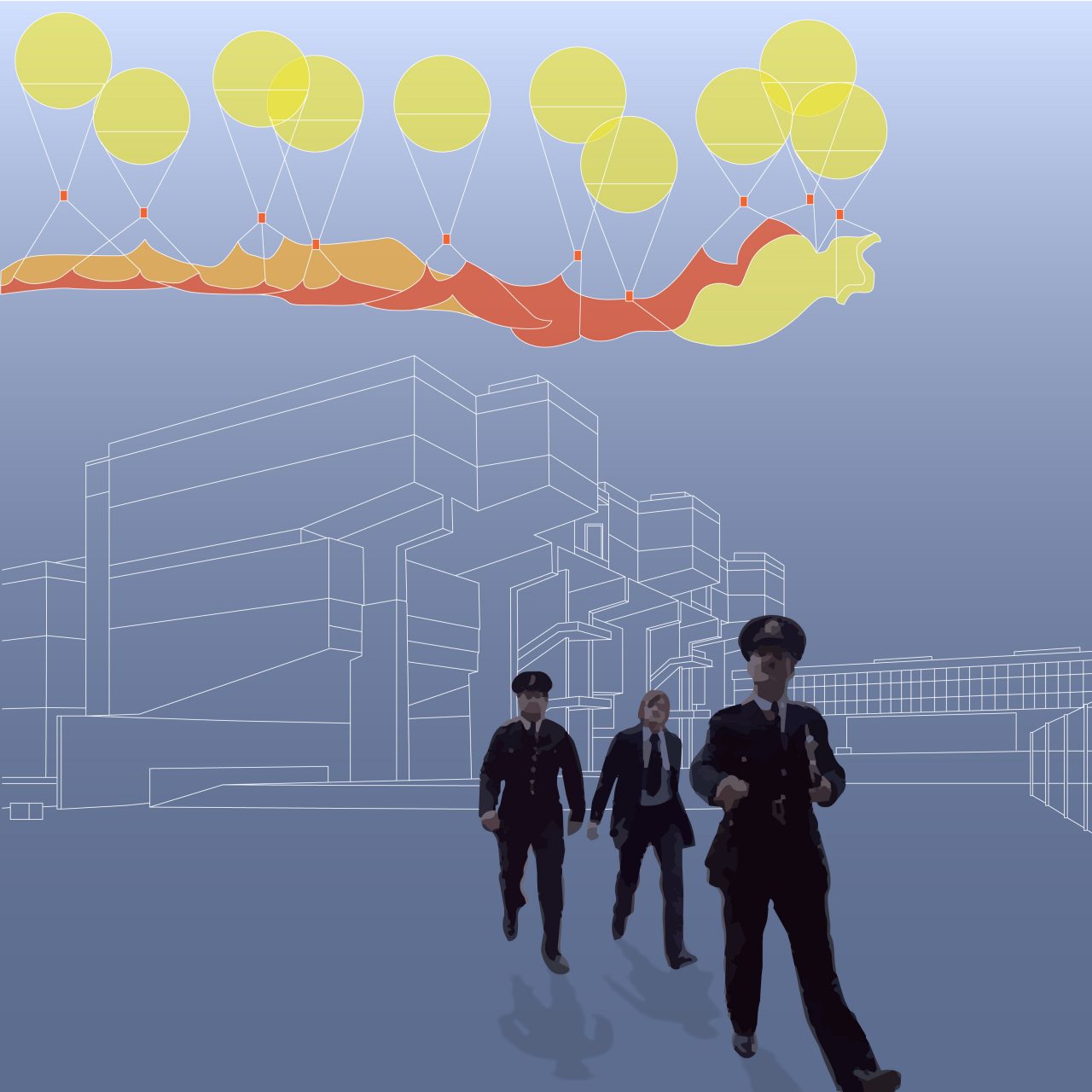

20世纪,反乌托邦成为艺术灵感的来源。电影继承了19世纪小说的经典叙述形式,成为时代的特殊见证。最初是受到文学作品改编的影响,电影艺术产生越来越多基于原创场景的作品,以直接的方式质疑社会议题,例如探讨社会阶级的《大都会》(弗里茨・朗,1927)、时间循环迭代和永恒轮回的《堤》(克里斯・马克,1962)、透过超级计算机对社会进行非人化统治的《阿尔发城》(高达,1965)、永恒不朽的社会对抗蛮族的《萨杜斯》(约翰・鲍曼,1974)、庞大而失控的政府《妙想天开》(特里・吉列姆,1985),或一种对虚拟感官游戏集体上瘾的《感官游戏》(戴维・柯南伯格,1999)。

在这些作品中,除了政治、哲学和人文主义的叙述之外,还提出反乌托邦框架下为人服务的电影场景重要性。如何体现无序乌托邦的场景与形式?它应该发生在纯粹的想像空间中,还是相反的,该刻画在我们当下的某些片段,以更好的显示乌托邦的接近?有些导演优先选择片场摄影与特效,像弗里茨・朗的《大都会》,其垂直城市至今仍以其令人着迷的力量让人震撼。另一些导演则相反,他们试图转向现实,在视觉上寻找未来主义的可能性,建构一种将当代都市与建筑元素转移的乌托邦。我们可以在这里特别举出《堤》、《阿尔发城》和库柏力克挑衅的《发条橙》或离我们更近的,特里・吉列姆巴洛克印象的《妙想天开》 。透过使用真实场景,更直接地刻画了对现代性。及现代性在预言神话中生活方式的批判,并直接阐述了人类的现况。

都市思想的评断工具

长期以来,建筑和都市规画领域一直和乌托邦与反乌托邦的观念密切关联。在文艺复兴时期,伴随着一个更美好世界的普世主义与人文主义理想,建立了一个可以体现美好世界的「理想之城」。它的目标是将乌托邦实际安置在一个空间与社会组织内,并采用当时意大利的统治模式——城邦。几个世纪以来,从让-巴蒂斯特・安德烈・戈丁(Jean-Baptiste André Godin)的工人之家*2到新古典主义建筑师艾蒂安-路易・布雷(Étienne-Louis Boullée )与都市规画师、建筑师克洛德・尼古拉・勒杜(Claude Nicolas Ledoux),这个主题都会根据当时的愿望而繁衍。 19世纪,花园城市的模式提出一种与生产、工厂相关的环境卫生乌托邦,以使工人摆脱降低他们生产率与损害资本主义发展的瘴气。这种强加幸福感给所有人的意识形态到20世纪初柯比意的理想城市达到高峰,其中瓦赞项目*3是一个重要的里程碑。都市规划与幸福都是专制的,强加理想人类、运动和现代形式于个人。但这一发展项目仅在法西斯席卷整个欧洲数年之前,并与法西斯主义有着暧昧的意识形态关系。

第二次世界大战后的几年,建筑乌托邦仍然存在。 20世纪60年代,英国建筑团体阿奇格兰姆(Archigram)的波普与前卫项目及巨型结构运动形成一种壮观的回光返照,但那时候却对理想形式的存在提出了越来越多的批判:建立在一个复杂社会与历史背景下的民主社会,反映着人性的本质,民主社会或许能用一种乌托邦性质的都市规画原则来解决,无论这个都市规画多么杰出或美观?如果说建筑师们坚信其建筑的社会力量,而成为杰出的居住意识形态形象制造者,然而在他们之中还是有一些群体对不顾一切代价追求现代性的适当性发展出较为批评的反思。在这方面,激进建筑(Architecture radicale)的诞生偏向于反乌托邦而非乌托邦,以探讨居住本身的社会与美学问题,标志了城市思想的转折点。

作为这类型项目的先驱,《永不停止的城市》(No stop City)(意大利Archizoom Associati事务所,1969)是建筑师和设计师安德里亚・布兰兹(Andrea Branzi)所想像的反乌托邦城市。这座无尽的城市组织了 “建筑在大都市中消失的想法” 。具体来说,城市已经成为一个非限定的区域,而是根据靠近的超级市场或停车场的概念发展。地下建筑简化为简单的框架,提供中性的、有空调且与外界隔绝的空间,个人在其中像消费社会中的游牧民族一样安排自己的栖息地。安德里亚・布兰兹声称她的反乌托邦有挑衅与批评的尺度,「相较于有品质(Qualité)的乌托邦,我们用唯一可能的,也就是有消费数量(Quantité)的乌托邦来回应。 」在一个消费利益论述不断发展的时代,迫使我们批判性地保持距离,却又着迷于理解其最负面影响的论述。

为进一步发展这个批评层面,《出埃及记》这个项目(雷姆・库哈斯〔Rem Koolhaas〕、玛丽昂・艾莉亚〔Marion Elia〕与佐伊・曾格列斯〔Zoé Zenghelis〕,1972 )以小说的形式呈现,是一个由18张图片和文字组成的寓言。在伦敦的中心,有一个巨大的都市地带庇护着一群难民来此屈服于统治性建筑的支配。灵感来自70年代的柏林与柏林围墙的独特状况,《出埃及记》 描绘了一个被一分为二的世界,在这个世界里,住在 “不好” 区域的居民不顾一切地想到 “好的” 区域。如果他们成功了,他们就要按照极端建筑的顺序进行一系列的实验。与安德里亚・布兰兹一样,这种具有第二层含义的反讽,很少出现在那些习惯于看重都市计划内在效益的设计师身上。

激进建筑以其令人思考的力量,在今日已成为一个参考,其知识的影响远超过都市规画的框架。这是对我们希望实现的社会模式整体与深度的反思。此外,这场运动的主导者们也走上了不同的道路。当一些意大利人借用历史标记他们的作品重现经典城市时,荷兰人库哈斯则相反,他在特大型的都市乱象中发展出一种深刻在都市的建筑。

译注*2 Familistère de Guise是位于法国北部吉斯(Guise)的工人之家,是工业实业家让-巴蒂斯特・安德烈・戈丁为其工厂工人所创建的乌托邦理念集合住宅群。

译注*3 plan Voisin瓦赞项目是建筑师柯比意于1925年提出的一个巴黎都市再造计划,项目中将巴黎市中心的房子拆毁改建18座高楼。

数字模拟,一种探索可能性的方法

当代的数字创作无疑是最有可能延长乌托邦与反乌托邦对话的方式。在可以调整表达方式的程序支援下,数字表现出颠复传统表现法的特色,无论是图画或摄影都以即时、模拟的形式呈现。影像失去了真实性却赢得了互动性,影像不再是现实的重现,而成为数字模式的科学或有趣的探索形式。

自从出现电玩,乌托邦也滋养了这个产业。 1981年由美国美泰公司发行的 《乌托邦》是之后所有模拟游戏的始祖。二个游戏玩家在竞争中发展自己的岛屿、增加人口与发展都市规画。当时这个游戏的画面还很简单,但这个游戏已经使用了人工智能的基本形式。随后,许多游戏都受到这种发展概念的启发,根据场景规则使用一套数学变数与函数以定义理想的社会,像着名的 《文明帝国》 (Civilization,1991)游戏,这个游戏建构了从石器时代到征服太空的故事。在这类型的游戏中,游戏设计师彼得・莫利纽兹(Peter Molyneux)的《上帝模拟游戏》 (God game)和《黑与白》让玩家化身为强大的上帝,可以提供臣民幸福和繁荣的生活,或相反地可以任意破坏他们的成就。在这个电子游戏中,反乌托邦的形式经常保留给第一人称的动作游戏。这类游戏运用世界末日的背景赋予玩家以暴力为基础的个人任务,这限制了游戏的哲学与人文主义范围。像游戏 《半条命2》(Half-life 2,2004)提供一个玩完各个关卡以消除大量敌人,而社会被贬低为装饰性的背景。如果玩家受到政治或社会的压迫,那只是一个借口,以提升个人主义或证明自己有权利消灭或破坏那些被简单定义为阻碍的事物。

尽管电玩以反乌托邦表达的媒介来说仍有所限制,但人们还是可以感受到这种媒介带来的唤醒力量与丰富的可能性。脚本化的数字模拟如何变成我们对社会理念与其后果进行相关反思的框架?如果我们将思考开放到更广阔的领域,很显然的,数字模拟已经变成科学研究的优选工具。数字模型的创建使实验领域从物理实践转向虚拟模拟。由于大数据,我们同样可以将气象、核反应、空气流动学、金融测试或公共工程的结构阻力等转移到模拟领域。如今,量子计算甚至可以模拟化学反应中的基本粒子活动,从而可以将不同理论的科学学科之间的物质活动连结起来。

然而在模拟的框架内,将反乌托邦的参考因数作为其他可调整的变数是不合理的,涉及的领域太广(经济学、建筑、都市规画、生态学、社会学、科技等等)使得计划难以显得实际。对于上述每一个领域,它们的可能性范围都是巨大的,然而当前的数字模拟则专注于相反的,也就是解决需要大量计算的特定问题。相反地,我们可以做到的是让大众与预先选择的结构化数据互动,建立一个叙事的场景形式,让参观者有可能将其推至极致,从而使精神上仍保有理想秩序但尚未以具体形式实现的东西变得可见。这不仅是让大众观看,更重要的是让大众深思。

当代反乌托邦的主题

我们的建议包括开发一个社会与环境模拟的方案,以实现新兴意识形态的决定性结构。因此第一步就是要识别这些决定性结构。如果我们的时代倾向于掩盖已存在的悲剧,然而我们的时代又是许多灾难的舞台:全新世灭绝事件、气候变迁和环境后果,由此导致的人类迁徙,民粹主义的兴起形成一样多的惨剧让我们失去将自己投射到未来的能力,并似乎趋向文明破裂。但人类的精神需要希望,一个社会的建设不能没有价值与理想。今天,生态学、有机农业、仿生、永续发展、去增长与地方主义都是能够使这些理想具体化的主题。

然而,反乌托邦不能满足于已存在的论述,否则其批判的力量将减弱。它的本质是前瞻性的,既不寻求忧心也不令人放心。最后让我们来研究一些可能与反乌托邦想像结合的当代社会标志。

科学宇宙进化论

宗教的特点是独断的教条和不容许教义的演变,而科学则相反,因为理论的建立可能被其他更确切的理论推翻,唯一的评判标准仍然是反复的经验和同业的认可。自20世纪初,伴随着相对论的出现,科学达到了玄奥的程度,也将它定位为对宇宙的质疑。当量子物理学把我们从纯粹决定论,而不给神的行动留下任何空间的牛顿世界中拉出来时,靠着一系列关于现实本质的问题,量子物理学带来了确实而不可还原的偶然性。从那时起,许多因素似乎都趋向于一种新的宇宙进化论的诞生,这种新的宇宙进化论是以我们对宇宙规律的新认识为基础的科学假设:时间与空间的形式,大爆炸( big bang)的本质和宏观尺度上平行宇宙的存在,还有神经元结构、被认为是已知宇宙中最复杂结构的大脑组成部分、微观尺度上生物基因组的解码与阐释,或人类规模的进化理论。这样精神上的探求由于其进化的本质,能否摆脱伪科学的教派诱惑,如基于对科学理论的投机与错误解释的量子神秘主义?

超人类主义

在许多反乌托邦的论述中,控制出生的能力、优生学的继承人、改造生物的欲望等等早已有所涉及。我们这个时代因为超人类主义而增加了对生命本质的困惑。“独特性”的想法,即人工智能将取代人类能力的一个时间点(据说已经非常接近),并寄望将一个人完全转移到全球资讯网路中,使他成为永恒与无所不知的人,形成了二个重要的标志,我们不知道这二个重要标志是否建构了可能的未来或是病态与失控的意识形态果实。如果人类增强*4是随着科学每一次进步的假说,但是我们意识的本质不能被简化为一个可转换数据的简单大脑,大脑仍然与我们的身体和所有的神经末梢密不可分。超人类主义的目标是一种永恒生命的形式,这不是让我们回到最古老的神话,像伊卡洛斯*5所代表的,拒绝人类短暂生命而出现不可避免的坠落1?

1 宇宙创造的神话。

译注*4 人类增强(homme augmenté)指希望藉由技术改变人类素质与能力。

译注*5 伊卡洛斯是希腊神话中着名工匠伐达罗斯的儿子。

动物主义

从本体论衍生出来的动物主义,将其道德范围从人本主义2扩展到整个动物界。反物种歧视是其最新的发展之一,拒绝按照根据人类利益制定的武断标准对动物物种进行分类,这种根据人类中心主义的态度应该对破坏生态负责。当前的全新世灭绝事件,即在人类活动的作用下,列入名单的大多数物种迅速、空前地消失,使这一哲学有一种力量透过激进主义表达而破坏了社会许多传统的观点:食物、养殖、农业、与自然生态的关系、都市发展等等。除了终止工业化养殖这类简单的环保生态之外,我们的物种是否有可能重新定义核心性质?是否有可能与我们不同的动物意识形式来建构相异性?这样的乌托邦,又是一种伊甸园,是否会再次把亚当与夏娃赶出天堂?

2 质疑“存在”问题的哲学。

仿生

人类天才源于对现实世界的审慎观察,无论是自然界还是其存在的物理定律。然而技术的进步,取决于科学抽象应用例如物理学、热力学或化学,这些都是放弃生态系统与互相依存的概念,而倾向于开发被认为是无限的资源。 21世纪的这个开端标志着人类将突然回到现实,人类终于了解自己居住的地球的复杂与脆弱。动物与植物的进化以及它们为了适应环境而产生的解决方式,为我们提供一种和谐发展的典范,今天影响着建筑、设计与农业。仿生显然打破了自闭且全能的现代性,但也可能成为一种简单的审美观,使持续的工业成长破坏环境成为正当。它是否能够深刻地改变我们的生产与消费方式,还是我们为了掩盖过度消费成瘾而出现的幻想?

帕特里斯・慕尼叶毕业于巴黎高等装饰艺术学院(ENSAD),是动态图像(motion design)导演,他同时透过即时数位科技创作博物馆展览与艺术装置。他也是法国设计公司Active Creative Design的联合创办人。

帕特里斯・慕尼叶毕业于巴黎高等装饰艺术学院(ENSAD),是动态图像(motion design)导演,他同时透过即时数位科技创作博物馆展览与艺术装置。他也是法国设计公司Active Creative Design的联合创办人。