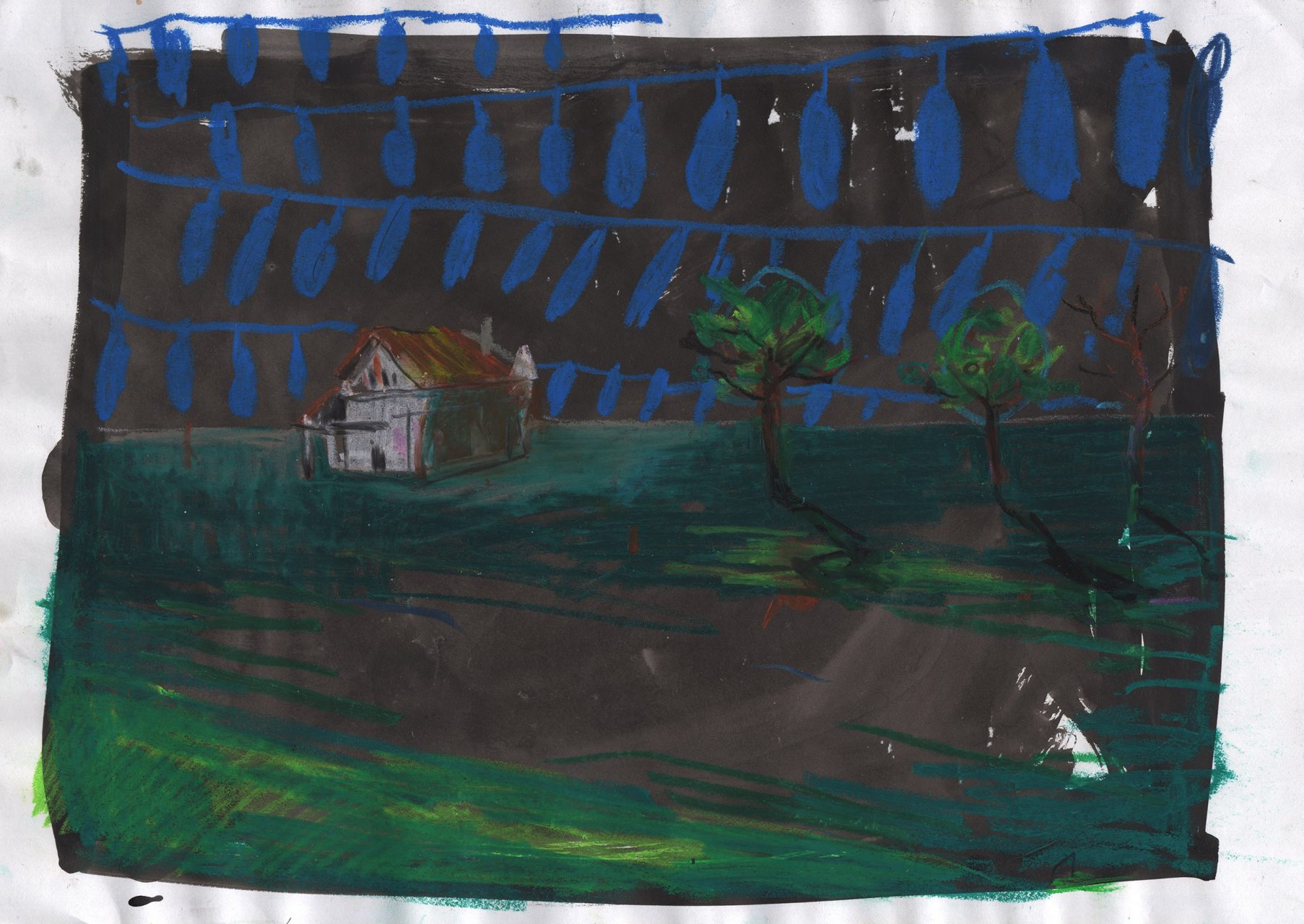

En dialogue avec la série Cabanes de Archibald Apori

(peinture à l’huile sur papier marouflé sur toile) 146x114cm

La petite cabane rustique

Antoine Vidler dans sa monographie sur l’architecture des Lumières a montré dans le chapitre « L’architecture autonome – La cabane primitive » que l’image idéalisée de la petite cabane rustique a une longue histoire épistémologique. L’expression « état d’origine » est une métaphore également répandue au XVIIIe siècle, une construction intellectuelle courante de cette période. Pour un philosophe de l’époque, l’idée d’origine n’indique pas une vérité historique ou anthropologique, mais seulement une analyse logique, un moyen de traiter le progrès de la connaissance, argumente Vidler. La conception de la cabane introduit un caractère positif au procès du commencement. La « Cabane rustique de Vitruve[i] » sert à théoriser l’architecture dans le discours du Marc-Antoine Laugier, exégète de l’architecture de l’époque des Lumières. La hutte cachée dans la forêt dans l’interprétation du XVIIIe, âge de la colonisation, est l’accomplissement de l’homme qui refait sa vie et son bien ailleurs. Anthony Vidler établit un parallèle entre la figure de Robinson et celle de Lafitau. Les aventures de Robinson se passent dans la même année où Lafitau gagne le Canada. Daniel Defoe présente les aspects pratiques des voyages d’exploration entrepris par les missionnaires depuis un siècle, une période historique marquée par les migrations paysannes et par l’exploration des continents. C’est la célébration du savoir-faire européen, la preuve que l’homme européen peut refaire sa vie en exil. L’homme du XVIIIe siècle sait comment conquérir un nouveau monde et accéder à un nouvel horizon, établir une nouvelle économie au milieu de son dépaysement, lors d’une transition temporaire. L’image de la cabane rustique, le mythe de la « cabane primitive » est fortement présente dans le lexique des écrits politiques et sociaux de cette époque. Vidler applique une différence dans l’interprétation de la cabane chez Rousseau et celle de Robinson et trouve dans la colonisation l’origine du nomadisme moderne[ii].

Lorsqu’en 1762, Rousseau cherche l’ouvrage qui pourra donner au jeune Émile une idée de l’état solitaire de l’homme de la nature et devenir la pierre detouche de tous les autres, il choisit Robinson. « On peut donc imaginer que, tel Robinson, Émile explore craintivement son territoire, essaie pour la première fois de cuire son pain […] construire son logis. Poussées jusqu’à leur conclusion logique – qui, sans doute, aurait déplu à Rousseau – les expériences d’Émile auraient fait de lui, à l’image de Robinson, un réformateur agraire, un capitaliste, un colonialiste et un homme riche[iii] ». Mais l’élève de Rousseau ne devient pas à l’exemple de Robinson un capitaliste-colonialiste car il n’a pas achevé un parcours dit « réussi » à cette époque. Car justement en 1750, au début de sa carrière de philosophe, Rousseau fonde sa thèse critique de la société et de la modernité sur l’état des cabanes. Le Discours sur les sciences et les arts précise :

On ne peut réfléchir sur les mœurs qu’on ne se plaît à se rappeler l’image de la simplicité des premiers temps. Quand les hommes innocents et vertueux aimaient à avoir les dieux pour témoins de leurs actions, ils habitaient ensemble sous les mêmes cabanes ; mais bientôt devenus méchants […] ce fut alors le comble de la dépravation ; et les vices ne furent jamais poussés plus loin que quand on les vit, pour ainsi dire, soutenus à l’entrée des palais des Grands sur des colonnes de marbre, et gravés sur des chapiteaux corinthiens[iv].

La petite cabane rustique chez Rousseau n’est pas le symbole d’un recommencement : elle est plutôt la critique même de l’histoire, un outil rhétorique dans le Discours sur les sciences et les arts pour attaquer l’évolution de l’architecture et le progrès des institutions. Et pourtant le Discours sur l’inégalité parmi les hommes [second Discours] en 1754 traite d’un ton élogieux l’époque des cabanes, quand « on s’accoutuma à s’assembler devant les cabanes ou autour d’un grand arbre[v] […] Tant que les hommes se contentèrent de leurs cabanes rustiques[vi] ». L’Essai sur l’origine des langues évoque aussi « cet âge heureux où rien ne marquait les heures[vii] ». Certes, s’agit–il de l’âge d’or où rien n’empêchait l’homme de vivre selon sa propre nature, mais cette période hypothétique de l’état de nature se termine avecl’altération des logements sur un plan universel. Tant que les hommes « se contentèrent de leurs cabanes rustiques », ils vécurent « libres, sains, bons et heureux autant qu’ils pouvaient l’être par nature[viii]. À l’instant où ils découvrirent qu’ils pouvaient accumuler les possessions et les richesses, l’esclavage et la misère ont vu le jour ». Le paysage doux de l’agriculture est désormais « mouillé par la sœur du travail malheureux » et les « murs des villes ne se forment que du débris des maisons des champs[ix] ».

Cependant l’état de nature de jadis est menacé sur deux flancs : d’un côté par la sauvagerie et d’autre part par le progrès de la civilisation. L’époque des cabanes exprime donc une césure, le désir d’une stabilité qui se traduit par l’auto-suffisance, état d’équilibre où tout est soumis à une utilité économique idéalisée. Cette approche caractérise également le Discours sur l’économie politique où Rousseau concrétise son idéal d’une économie naturelle et dominée par l’agriculture. Rien d’étonnant donc si dans sa société contemporaine, c’est seulement dans le cadre rural et isolé de la Suisse que Rousseau putretrouver un écho de ces anciennes cabanes rustiques bâtit par les mains de leur propriétaire. La maison de bois des paysans suisses, présentée dans la Lettre à d’Alembert, est l’espace d’une vie simple et heureuse[x]. La cabane désigne le parfait usage de la distance protectrice de son environnement, la possibilité d’un isolement parfait, une distance à la fois bienfaisante et menaçante. La « petite cabane » n’est pas seulement le symbole de la simplicité et la possibilité d’un recommencement en dehors de la société, elle est la représentation picturale et iconographique par excellence du détachement même de celle ci.

Le chalet

Il y a une autre stratégie de vivre, proche de celle de la cabane qui offre la possibilité d’une vie isolée, détachée : le chalet. Si l’image de la cabane exprime une autarcie économique, le chalet porte une dimension nettement plus émotive. La première apparition du chalet dans la lettre de Julie est éloquente :

Autour de l’habitation principale, dont M. d’Orbe dispose, sont épars assez loin quelques chalets, qui de leurs toits de chaume peuvent couvrir l’amour et le plaisir, amis de la simplicité rustique. […] Les ruisseaux qui traversent les prairies sont bordés d’arbrisseaux et de bocages délicieux. Des bois épais offrent au-delà des asiles plus déserts et plus sombres[xi].

Propriété et plaisance, cette fois, se rattachent dans l’idée de la maison de campagne. Le chalet qui à l’origine se réfère à la conception vitruvienne, par l’intermédiaire de Laugier, devient un symbole d’édifice individuel. Viollet-le-Duc trouve justement dans le chalet de Julie l’édifice exemplaire de l’individualisme moderne[xii]. Il suggère même que le chalet suisse est le prototype de la maison paysanne norvégienne, des cabanes nordiques. Le mythe architectural du chalet est un mythe politique qui devient une image omnipotente jusqu’au XIXe siècle. Le chalet est non seulement l’édifice autonome qui représente l’autarcie, mais il s’adapte parfaitement à l’environnement. De plus, le chalet est le lieu exemplaire de la rêverie. Quand Rousseau choisit l’image du chalet pour la première fois dans Julie, il ajoute une note explicative pour désigner cette espèce d’habitation : « Sorte de maisons de bois où se font les fromages et diverses espèces de laitages dans la montagne[xiii] ». Il utilise alors un mot qui, dans le lexique de son époque, n’a pas de connotation relative à un habitat. Dans le contexte de l’histoire amoureuse de Julie et de Saint-Preux, le chalet est la promesse du bonheur. Il est devenu l’image préférée de Rousseau paysagiste, un dessin important qu’il n’a jamais cessé de compléter. Dans Julie ou La Nouvelle Héloïse, le chalet représente l’espace d’une vie qui mérite d’être vécue. Lieu secret du rendez-vous intime, le chalet est le centre de l’univers des amoureux :

Eh bien donc, mon ami, toujours le chalet ? L’histoire de ce chalet te pèse furieusement sur le cœur ; et je vois bien qu’à la mort ou à la vie il faut te faire raison du chalet ! Mais des lieux où tu ne fus jamais te sont-ils si chers qu’on ne puisse t’en dédommager ailleurs, et l’amour qui fit le palais d’Armide au fond d’un désert ne saurait-il nous faire un chalet à la ville[xiv] ?

Dans la Lettre de Julie, il y a une référence à Montesquieu et à son temple de Gnide : « ce chalet, consacré par l’amour, sera pour eux le temple de Gnide[xv] ». Le chalet est la métaphore de l’île « parfaite », symbole d’une heureuse intimité, de l’existence d’une société alternative, une fiction détachée du monde. Cette théorie est soutenue plus tard chez le dernier Rousseau dans ses Rêveries du promeneur solitaire. Cette fois-ci, Rousseau traite de la barrière entre mensonge et fiction et précise la signification du « mensonge positif ».

S’il y a par exemple quelque objet moral dans le Temple de Gnide, cet objet est bien offusqué et gâté par les détails voluptueux et par les images lascives. Qu’a fait l’auteur pour couvrir cela d’un vernis de modestie ? Il a feint que son ouvrage était la traduction d’un manuscrit Grec, et il a fait l’histoire de la découverte de ce manuscrit de la façon la plus propre à persuader ses lecteurs de la vérité de son récit. Si ce n’est pas là un mensonge bien positif[xvi].

Mensonge bien positif, la peinture idéalisée de la petite hutte exprime toutefois la vie simple sur des rivages et devient ainsi le symbole de mœurs naturelles et rustiques, s’opposant aux somptueux ornements architecturaux des temples et des palais, « signes de luxe et de décadence ». Cabane isolée, ermitage, le chalet n’est pas seulement une catégorie politique et esthétique mais aussi économique. La terre habitée, la maison, “oikos”, doit représenter l’œkoumène qui réside dans l’usage écologique de l’isolement. Si cette distance géographique, temporelle et sociale est adaptée d’une façon écologique, elle assure les critères du gouvernement de soi. La clôture qui sépare et décrit la distance du dedans et du dehors a une importance primordiale dans cette configuration. Cependant, la topographie de l’île dans l’imagerie de Rousseau possède une autre dimension, moins positive. Si elle est le signe d’une coupure, lieu de rupture qui désigne un détachement du corps de la société, elle exprime également l’angoisse du vide qui se montre par ce décalage. D’un côté, l’isolement est désiré et voulu mais, de manière paradoxale, il résulte d’une exclusion imposée par la société elle-même. Elle paraît à cet égard comme une cicatrice dans la continuité des liens sociaux, un mode de vie cadavérique. Le dernier Rousseau dans ses Dialogues exprime ce détachement malsain de façons variées :

Ils ont fait en sorte que, libre en apparence au milieu des hommes, il n’eût avec eux aucune société réelle, qu’il vécût seul dans la foule, qu’il ne sût rien de ce qui se fait, rien de ce qui se dit autour de lui, rien surtout de ce qui le regarde et l’intéresse le plus, qu’il se sentît partout chargé de chaînes dont il ne pût ni montrer ni voir le moindre vestige. Ils ont élevé autour de lui des murs de ténèbres impénétrables à ses regards ; ils l’ont enterré vif parmi les vivants[xvii].

Quelques lignes plus loin, l’isolement funeste s’exprime explicitement :

On savait qu’étranger et seul il était sans appui, sans parents sans assistance, qu’il ne tenait à aucun parti, et que son humeur sauvage tendait d’elle-même à l’isoler ; on n’a fait pour l’isoler tout à fait que suivre sa pente naturelle, y faire tout concourir, et dès lors tout a été facile[xviii].

L’isola bella

La situation topographique de l’île devient significative lorsqu’elle peut exprimer en même temps plusieurs avantages de la distance sociale, politique ou esthétique. L’entourage, l’intervalle autour de l’île, l’existence d’une enclave rassurent mais aussi fragilisent. Cet intervalle (de nature fluide dans le cas de l’île St. Pierre, voir le Cinquième promenade du promeneur solitaire) prescrit le contour du détachement et revêt un caractère incurable, permanent. Exclu de l’espace social, l’auteur se réfugie dans différentes installations solitaires. Ces endroits portent différents noms, mais gardent leur fonction : maintenir la distance temporelle ou géographique, renforcer les remparts de l’intervalle. Thiébaut-de-Berneaud, l’auteur du Voyage à Ermenonville décrit la transformation des « Charmettes » en « Ermitage » :

Cette retraite délicieuse fut d’abord isolée de toute habitation ; placée à mi-côte, elle semble encore se perdre dans le massif de verdure qui sépare du village. L’habitation de l’Ermitage est petite et simple. Rousseau vint l’habiter le 9 avril 1758. Fixé par les attraits de ce lieu plutôt solitaire que sauvage, il y passa des jours heureux ; il y avait retrouvé ses chères Charmettes[xix].

Une description plus récente sur la maison de l’adolescence : « Les Charmettes qui ne sont pas le nom d’une demeure, mais un lieu-dit. Ce nom remonte au Moyen Âge, et ne vient pas du charme, mais il vient du nom des arbres. Les charmes devaient alors y pousser à foison : la forêt avant l’idylle[xx]. » Tant d’îles de beauté dans le parcours de Rousseau : « lieu solitaire et très agréable […] qu’on appelait L’Ermitage[xxi] » à l’extrémité orientale du territoire de Montmorency où il a composé ses œuvres philosophiques majeures ; puis l’île Saint-Pierre de la Cinquième promenade ; enfin, le calme éternel de l’île aux Peupliers[xxii] en Ermenonville. Non seulement Rousseau s’enfuit sur des îlots, mais il choisit contre toute autre opportunité la condition physique de l’isolation.

Quand on parle des îlots, la question des clôtures et des confins apparaît nécessairement : comment se circonscrire, comment se contourner ? Sur le plan esthétique, il faut se rapporter aux planches représentées dans les lettres de Julie : pour comprendre le fort désir de cacher les marges trop visibles des champs, le littoral doit se donner comme une illusion optique. Le fameux « ha ha[xxiii] » est une méthode réussie du camouflage. La profondeur du champ devient plus plastique s’il n’y a pas d’obstacle visuel marquant les extrémités sur la vue de la nature : les chemins peuvent ainsi fuir vers l’horizon. Les contours enfumés et flous ouvrent l’horizon de l’immensité. Une « isola Bella » sur l’horizon selon la page des Confessions :

Quand on regarde ce bâtiment de la hauteur opposée qui lui fait perspective, il paraît absolument environné d’eau, et l’on croit voir une île enchantée, Isola bella, dans le lac Majeur… je composai dans une continuelle extase le cinquième livre d’Émile, dont je dus en grande partie le coloris assez frais à la vive impression du local ou j’écrivais[xxiv].

Si les confins du territoire ou du champ sont amollis et naturellement doux, le matériel fluide peut assurer une plasticité et une souplesse. L’isolement existe mais il est moins tranchant. Je trouve bien étrange que Walter Benjamin utilise la même métaphore exprimant la plasticité nominale de sa mémoire dans son Enfance berlinoise. Il en parle notamment, d’une façon surprenante, lorsqu’il se souvient du nom de J.-J. Rousseau :

Je ne suis plus venu depuis des années sur l’île Rousseau, et pour cette raison, son nom est resté en moi-même comme s’il y était lui-même une île, coupée de tout échange avec la terre ferme de ma pensée. Si j’arrive aujourd’hui à l’appréhender, c’est parce qu’une lumière est récemment tombée sur tout un groupe d’îles de cette sorte – des récifs stériles et inhabités, gisant inaccessibles dans la mer du souvenir – comme la nuit les projecteurs de bateaux de la douane fouillent un par un les écueils près de Gandria[xxv].

Notes

[i] Marc-Antoine Laugier, Essai sur l’architecture, Bruxelles, 1979, pp. 9-10.

[ii] Antoine Vidler, L’espace des Lumières, Paris, Picard, 1995, p. 28.

[iii] Ibid., p. 31.

[iv] J.-J. Rousseau, Discours sur les sciences et les arts, OC, t. III, Paris, Gallimard, 1964, p. 22.

[v] J.-J. Rousseau, Discours sur l’origine de l’inégalité parmi les hommes, OC, t. III, Paris, Gallimard, 1964, p. 169.

[vi] Ibid., p. 171.

[vii] J.-J. Rousseau, Essai sur l’origine des langues, OC, t. V, Paris, Gallimard, 1995, p. 406.

[viii] Idem.

[ix] J.-J. Rousseau, Du contrat social, OC, t. III, p. 427.

[x] Frédéric Eigeldinger, Rousseau et l’architecture, in Jean-Jacques Rousseau et les arts visuels, Actes du Colloque de Neuchâtel, Faculté des lettres et sciences humaines, Association Jean-Jacques Rousseau, 20-22 septembre 2001, p. 90.

[xi]J.-J. Rousseau, La Nouvelle Héloïse, OC, t. II, Paris, Gallimard, 1984, p. 112.

[xii] Georges Teyssot, A topology of everyday constellations, Cambridge, MIT, 2013, p. 35.

[xiii] La Nouvelle Héloïse, op. cit., p. 112.

[xiv] Ibid.,p. 127.

[xv] Ibid., p. 113.

[xvi] J.-J. Rousseau, Les rêveries du promeneur solitaire, OC, t. I, Paris, Gallimard, 1986, pp. 1029-1030.

[xvii] J.-J. Rousseau, Rousseau juge de Jean-Jacques. Dialogues, OC, t. I, Paris, Gallimard, 1986, p. 706.

[xviii] Ibid., p. 709.

[xix] Arsenne Thiébaut-de-Berneaud, Voyage à Ermenonville, Hachette, 2017, p. 102.

[xx] Claude Habib, Rousseau aux Charmettes, Paris, Fallois, 2012, p. 46.

[xxi] J.-J. Rousseau, Les Confessions, OC, t. I, Paris, Gallimard, 1986, p. 396.

[xxii] Jacques Gubler, Les jardins de Jean-Jacques, Lausanne, 1997.

[xxiii] « Les grilles sont des ornements très nécessaires dans les enfilades d’allées, pour en prolonger la vue et découvrir bien du pays. On fait présentement des claires-voies appelées des ah-ah (sic), qui sont des ouvertures de murs sans grilles, et à niveau des allées, avec un fossé large et profond au pied, et revêtu des deux côtés pour soutenir les terres et empêcher qu’on puisse y monter. Ce qui surprend la vue en approchant et fait crier ah-ah, dont ils ont pris le nom. Ces sortes d’ouverture bouchent moins la vue que les barreaux des grilles. » Dézallier d’Argenville, Théorie et pratique du jardinage, La Haye, 1711, pp. 73-74.

[xxiv] Les Confessions, op. cit., p. 521.

[xxv] Walter Benjamin, Enfance berlinoise, Paris, L’Herne, 2012, pp. 131-133.

Paula Marsó est chercheuse et traductrice littéraire hongroise. Après des études de philosophie de l’art en Hongrie et en France, elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2011 sur « Jean-Jacques Rousseau. Le problème de l’écriture », publiée en 2013, elle a été amenée à traduire plusieurs textes de Roland Barthes, Henri Bergson, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Michel Foucault et J.-J. Rousseau. Passionnée par la richesse de l’œuvre de J.-J. Rousseau elle a traduit en hongrois le dernier livre achevé de Jean-Jacques Rousseau : Dialogues. Rousseau, juge de Jean-Jacques, une œuvre complétement inconnue en Hongrie.

Le présent essai est un chapitre de son recueil à venir, L’usage du monde. Rousseau et le paradoxe scripturaire (L’Harmattan, 2022).

Archibald Apori Née en 1987, Archibald raconte les interactions que nous vivons au quotidien. Face au flux quotidien d’informations, il aime percevoir les intensités d’intérêts auxquelles chacun se raccroche.

Paula Marsó est chercheuse et traductrice littéraire hongroise. Après des études de philosophie de l’art en Hongrie et en France, elle a soutenu sa thèse de doctorat en 2011 sur « Jean-Jacques Rousseau. Le problème de l’écriture », publiée en 2013, elle a été amenée à traduire plusieurs textes de Roland Barthes, Henri Bergson, Maurice Blanchot, Jacques Derrida, Michel Foucault et J.-J. Rousseau. Passionnée par la richesse de l’œuvre de J.-J. Rousseau elle a traduit en hongrois le dernier livre achevé de Jean-Jacques Rousseau : Dialogues. Rousseau, juge de Jean-Jacques, une œuvre complétement inconnue en Hongrie.

Le présent essai est un chapitre de son recueil à venir, L’usage du monde. Rousseau et le paradoxe scripturaire (L’Harmattan, 2022).

Archibald Apori Née en 1987, Archibald raconte les interactions que nous vivons au quotidien. Face au flux quotidien d’informations, il aime percevoir les intensités d’intérêts auxquelles chacun se raccroche.